TRASHUMANCIA HACIA EXTREMADURA: AREAS DE PROCEDENCIA

Abordare las áreas de origen de estos trashumantes, sus características comunes y los cambios que se han ido observando en ellas.

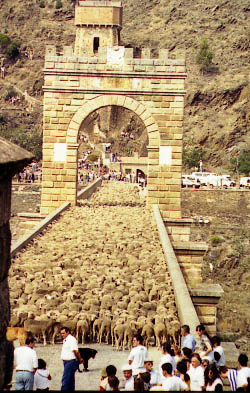

«Sierras» y «Estremos» se presentan como unidades geográficas complementarias para el pastoreo trashumante y vinculadas por una intensa y estrecha relación; pero es en los «estremos» donde el componente humano se mezcla, convive y comparte conocimientos y vivencias que posteriormente llevará a sus lugares de origen.

Los serranos acogen como patrona de sus cabañas mesteñas a la extremeña Virgen de Guadalupe y, si bien durante siglos han mantenido escasas relaciones con los habitantes de la zona sur, evitando casamientos mixtos, cada vez existen más matrimonios con mujeres de las comarcas meridionales, a lo que sigue, en ocasiones, el afincamiento de serranos en el territorio extremeño.

Extremadura recibía hasta el siglo XVIII el mayor contingente de ganado trashumante, aproximadamente las tres cuartas partes de los rebaños de la Mesta. Entre los propietarios de estas cabañas se hallaban ganaderos extremeños, nobles asentados en Madrid, instituciones eclesiásticas y, sobre todo, pequeños ganaderos procedentes de las áreas serranas de Castilla y León.

Tradicionalmente, al hablar de trashumantes los extremeños hacen la siguiente distinción: los «serranos», procedentes de las áreas de montaña del Sistema Ibérico (Seria, La Rioja, Burgos), Sierras de Albarracín y Cuenca e incluso de Segovia; y los «montañeses», distribuidos por los montes de León, incluyendo las sierras sanabresas y palentinas que los delimitan. «Mesteños», «serranos», «montañeses» son los nombres con que los extremeños se refieren a los modestos ganaderos procedentes de las regiones montañosas que bordean la meseta norte y no a las grandes ganaderías de las órdenes eclesiásticas y de los grandes señoríos.

El citado Manuel del Río distinguía también a los ganaderos trashumantes leoneses de los sorianos no sólo por las diferencias en el ámbito geográfico sino también por el orden de incorporación al sistema trashumante: «Se ha dicho otra parte que los Sorianos son más antiguos que los montañeses en el pastorío de ganado trashumante, (...); a ellos deben los Montañeses su colocación de los ganados trashumantes en su país... porque aunque en el día esté muy decaída en esta parte la sierra de Seria, no se la puede negar que fue el origen de la ganadería, trasferida esta después a las otras sierras de Cuenca, Segovia y León;... Los Sorianos fueron los primeros que poblaron con sus ganados las dehesas de Extremadura, pero en el día las disfrutan mas los Montañeses...».

La extensión y encuadre de estas tradicionales cabeceras trashumantes varía según los autores. De gran belleza es la «Descripción de las Cuatro Sierras Nevadas», en alusión a las cuatro cabeceras serranas, y será esta clasificación de las cuadrillas mesteñas (más las que se incorporan posteriormente) la que usaremos para delimitar las zonas de origen de los trashumantes que pasan el invierno en las tierras de Extremadura.

Los lugares de procedencia del ganado trashumante que invernan actualmente en esta región son muy variados, incluyendo la totalidad de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, del Principado de Astucias, de La Rioja, de Cantabria, de Madrid, de Castilla La Mancha (Cuenca y Guadalajara), de Aragón (Teruel) y de la propia Extremadura. Autores como Abellán y Olivera establecen unos agostaderos diferentes a los que aquí hemos presentado (individualizando la provincia de Zamora como agostadero, con sus sierras sanabresas de Porto, Galende y Trefacio del agostadero de León y Palencia). Nosotros hemos querido mantener la división de los agostaderos según las cuadrillas originarias de la época mesteña para ver su evolución. Así se ha podido observar el declive que mantiene la cabecera soriana, la reconversión del ganado trashumante leonés a trasterminante, el tradicionalismo de los conquenses en su búsqueda de pastos hacia el Valle de Alcudia y Andalucía, la presencia progresiva del vacuno de asturianos y cántabros, el mantenimiento de famosas vacadas abulenses, a todos los cuales las hay que añadir el elevado contingente trashumante que tiene por origen la propia Extremadura.

Cabecera Nord-lbérica

El principal enclave trashumante se localiza en el Alto Macizo Ibérico, a caballo entre las provincias de Burgos, La Rioja y Seria. Estos ganaderos eran conocidos genéricamente como «sorianos», porque la provincia de Soria comprendía, hasta 1833, un amplio espacio encajado entre los ríos Ebro, al norte, y el Tajo, al sur. Se incluían así las tierras logroñesas de Calahorra, Aguilar, Enciso, Munilla, Cameros, Jubera y San Román, siendo el límite meridional las tierras de Medinaceli y Atienza.

La Sierra de Seria comprendía la franja desde Pancorbo al puerto de Piqueras, siguiendo la cordillera por el mediodía hasta tocar la falda del Moncayo. Entre las poblaciones aparecen Piñeda, Ventosa, Quintana, Covaleda, Ezcaray, Viniegras, Cameros, Yanguas, San Pedro, Autol, Quel, Igea, Cervera y Aguilar del río Alama. En 1780, tras finalizar el segundo período de auge de la trashumancia e iniciarse su declive, el partido de Seria agrupaba el 28% del gremio mesteño, porcentaje repartido entre mestillas sorianas, riojanas, burgalesas y alcarreñas.

Referencias documentales a la presencia de los trashumantes de estas sierras existen, por ejemplo, de los Concejos de Fregenal de la Sierra, Bodonal e Higuera la Real (localizados en el sudoeste de Badajoz, limítrofe con la Sierra Morena onubense), donde hablan de pastores mesteños, la gran mayoría sorianos (« ... debates e contiendas que son entre el concejo de Frexenal e entre el concejo de la Figuera e del Bodonal sobre el pacer de ciertos términos e montes e dehesas, e sobre razón de la cañada por donde han de ir los ganados sorianos... »); la documentación no se refiere nunca a leoneses o segovianos. También se distribuían los ganados de Seria por la comarca de La Serena, ya que los sorianos preferían las dehesas de la Mesa Maestral de la Orden de Alcántara.

Sobre la presencia de ganaderos trashumantes riojanos en las tierras extremeñas hacemos referencia al libro «Memorias de un pastor riojano», donde se hace alusión a la trashumancia a Extremadura, con datos de la presencia de ganaderos de la región de Cameros. Los trashumantes de esta región aparecen citados en las dehesas de Trujillo y de la Tierra de Cáceres (que integraban Cáceres, Arroyo de la Luz, Malpartida, Aldea del Cano, Torreorgaz, Torrequemada, Aliseda, Sierra de Fuentes, Puebla de Obando y el arrabal de Zamarrillas).

En la provincia burgalesa la cabaña trashumante se distribuía por la Sierra de la Demanda, pueblos como Huerta de Abajo, Vallejimeno, Tolbaños de Arriba, Tolbaños de Abajo, Bezares: Quintanilla, Neila, Barbadillos o Pineda. Luis San Valentín Blanco ofrece en su libro «De la trashumancia del ganado merino desde nuestros puertos de la Sierra de la Demanda, hasta las dehesas de Extremadura y Andalucía» la oportunidad de rememorar los lugares utilizados en estos desplazamientos y la forma de vida de los trashumantes burgaleses. En la campaña actual no se ha detectado ningún movimiento desde estas áreas.

Según el censo realizado en 1989 el 48% del ganado trashumante soriano se dirige a Extremadura, mientras que casi el 50% aprovechan los pastos del Valle de Alcudia; el 2% restante se dirige a la zona de Los Pedroches, en Córdoba. De las 21.610 cabezas de ganado menor que se dirigen a Extremadura, 11.254 invernan en la provincia de Cáceres (Alcántara, Cáceres, Membrío y Trujillo) y otras 10.356 lo hacen en la de Badajoz (comarca de La Serena).

Según los datos de esta campaña de 1993 existe una notable disminución. Desde esta cabecera soriana (que incluye las sierras de las provincias de Burgos, Seria y La Rioja) bajan unas dieciséis mil cabezas de ganado menor a Extremadura y unas quinientas de vacuno.

Los sorianos, absolutamente mayoritarios, se desplazan principalmente a la provincia de Badajoz (comarcas de La Serena y Llerena) y, en menor proporción, a la de Cáceres (términos de Trujillo, La Cumbre y Membrío). Los ganaderos que acceden a esta última localidad explicaban los motivos de la invernada en Cáceres por la seguridad que ofrecen sus dehesas. Así por ejemplo, los ganaderos de Fuentes de San Pedro acudían tiempo atrás al Valle de Alcudia, donde los arriendos suelen ser variables y las fincas pequeñas, pero según han ido aumentando su rebaño (más de mil cabezas) se han visto en la necesidad de llevarlo a Extremadura, donde las dehesas son más amplias y se apalabran con mayor seguridad de un año para otro.

Entre los municipios sorianos desde los que se ha realizado trashumancia a Extremadura en esta última campaña destacan: Aldehuela de Calatañazor, Barriomartín, Carrascosa, Las Aldehuelas, Fuentes de San Pedro, Los Campos, Montaves, Oncala, San Andrés de San Pedro, Seria, Valdeavellanos de Tera, Valloria, Villantoso y Vizmanos. Los términos municipales burgaleses a los que acuden en la actualidad los ganados que invernaron en Extremadura son los correspondientes a la comarca de Valdelucio, más cercanos a las montañas palentinas y, por tanto, pertenecientes a la cabecera del partido de León.

Parte de este ganado sigue desplazándose en ferrocarril, pero mantienen en uso las vías pecuarias que utilizan hasta llegar a las diferentes estaciones de embarque y desembarque.

En general los ganaderos de estas sierras son gente de edad, próximos a la jubilación o ya jubilados, por lo que la trashumancia tiende poco a poco a desaparecer. Algunos de los pocos jóvenes que hasta el momento han continuado con esta tradición «se han echado novia» en Extremadura, y han optado por estabular o vender el ganado e irse a vivir al sur; es el caso de uno de los ganaderos más jóvenes de Los Campos, que abandonó en el 92 la trashumancia, o el de otro ganadero soriano establecido en La Serena desde hace ya unos años y que a veces envía el ganado a Seria con los rebaños de otros paisanos. Según informa un trashumante soltero, de la localidad soriana de Fuentes de San Pedro, tres de cada 10 trashumantes dejan el oficio cada año a causa de los problemas que encuentran para formar una familia, ya que en sus pueblos de origen apenas hay mujeres y, como la vida social la realizan en el sur, muchos acaban casándose con extremeñas que, si bien al principio acceden a subir a las sierras, al segundo año limitan la estancia a las fiestas del pueblo y posteriormente no quieren ni oír hablar de ello, por lo que el pastor acaba vendiendo el ganado y estableciéndose en Extremadura.

La cabecera tiene su núcleo originario en la Serranía de Cuenca, extendiéndose por tierras altas de las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara. Las poblaciones de esta sierra son la ciudad de su nombre, la villa de Molina, las eminencias erizadas del Tremedal.

En 1780 este partido contaba con el 14% de los agremiados al Concejo de La Mesta, repartidos en mestillas de Cuenca y Guadalajara.

Actualmente, los ganaderos conquenses optan preferentemente por los pastizales de Levante (Valencia, Alicante, Castellón y Murcia), de La Mancha (Valle de Alcudia, Ciudad Real), de Andalucía (Jaén y Córdoba) y de Extremadura (La Serena, Badajoz). A la comarca de La Serena acuden trashumantes de la Sierra Alta de Cuenca (Tragacete, Huélamo y Las Majadas) y de la Comarca de Albarracín (Villar del Cobo y Guadalaviar); se trata de ganaderos jóvenes, menores de 40 años, que realizan esta actividad por tradición; los casados se trasladan a la zona de invernada con mujer e hijos.

Según el censo realizado en 1992, fueron 7 los rebaños de estas sierras que pasaron el invierno en Badajoz, con un total de 5.550 reses, en tanto que en la campaña de 1993 trashumaron 4.466 cabezas de ganado menor, descenso motivado probablemente porque algunos ganaderos optaron por los pastos más baratos de otras zonas próximas (Valle de los Pedroches, en Córdoba, o Valle de Alcudia, en Ciudad Real). Esta cabaña supone el 4,5% del ganado que inverna en Extremadura.

Por razones climatológicas en la zona conquense y turolense no se registra sustitución de la ganadería trashumante lanar por la vacuna, como acontece cada vez con mayor intensidad en otras cabeceras serranas (a excepción de las reses de lidia que trashuman a Jaén). En cuanto a Guadalajara, no existe presencia de ganado ovino trashumante, y tan sólo aparece una vacada procedente de Garciaz que se desplaza a la población alcarreña de Mondéjar.