ü Dios te de Ovejas Hijos y el párrafo Ellas contra.

ü Buenas Ovejas hijo, si MUCHOS heno Hijos Ellas párr.

ü Oveja de castas, pasto de gracia, hijo de guardalla casa.

ü Abejas y Ovejas, en dehesas TUS.

ü Abejas y Ovejas, en dehesas TUS, y no en Las Ajenas.

ü Ovejas y Abejas y lentejas, hijo consejas Toda.

ü Oveja abeja y y piedra Que trebeja.

ü Oveja abeja y y piedra Que trabeja Péndola y Tras oreja, a instancia de parte y de la i gleja, deseaba un su Hijo la vieja.

ü Diez Ovejas, Cabras, ni Por Semejá.

ü El labrador pecado "antes" orejas "Que el pecado Ovejas.

ü Haya ovejas, y sin orejas Haya.

ü Si tienes.Te ovejas, sin orejas Tengas.

ü cornuda Oveja y Cabra mamellada, en rebaños Pocos anda.

ü mamellada Oveja, en El Aprisco la cata.

ü Oveja cornuda y Barriguda vaca, no la trueques Por Ninguna.

ü Quien Ovejas TIENE, TIENE Pellejas.

ü Quien Ovejas TIENE, TIENE leche, queso, lana y Pellejas.

ü Cuatro Tesoros TIENE LA oveja: Uno. En El vientre, Otro En Las Tetas, Otro En El Otro culo y en la pelleja

ü La oveja oro Barrancabermeja; Por El lomo ECHA hilo, Por Las Tetas ECHA EL Sirgo y Por El Culo ECHA El Trigo.

ü Quien Ovejas TIENE, TIENE Un tesoro: COMO hierba y oro cagan.

ü Dice Pedro de Urdemalas Que Quien no TIENE Ovejas sin bragas TIENE.

ü Que Dice Sancho de Tomajones Quien no TIENE TIENE Ovejas sin calzones.

ü La oveja caga oro. La oveja, Mucho vale Que he aquí vienen y Mucho Que vu lo.

ü Más vale Pellón sin Con Que Con Siete lana alma.

ü La oveja blanca, Cada Año es corderiza.

ü Oveja chiquita, Cada Año es corderita.

ü En Enero, Cada oveja Con Su cordero.

ü Marzo Marcero, Cada oveja Con Su cordero.

ü En Febrero, dados la oveja al ganadero "Déjame Entrar en viñas, y si no te doy Un Buen cordero rómpeme Las Costillas".

ü Por San Matías (24 febrero), El Sol pega en Las Umbrias dados y la oveja al pastor "sácame de Estós baldíos, méteme los vedados por, y entre China crío cordero, Con Pegame El cayado".

ü Por San Matías Aparta Las horras de las parias.

ü San Matías, Las Aparta Vacias.

ü La oveja y la abeja Por abril dan la pelleja.

ü Las Enero Quita El sebo, Las Febrero y Marzo esculca TIENE LA culpa. ,

ü Por San Matías ¡Quién juntara Las Muertas Las vivas ¡cono.

ü Saliendo En El pan y quesito, No Se muere la oveja ni El corderito.

ü Da una, Ciento, de Ciento, y Una.

ü Hora, un cuatro cientas Año de las Naciones Unidas y hogaño ciegas cuatro.

ü La oveja y la Mujer Recogida Antes del anochecer

ü Oveja, yegua, vaca y cochino. El invierno Pasar Quieren empresarios paja.

ü Por nadal, cada oveja a su corral.

ü Con la sal, sanan las ovejas todo mal.

ü La oveja harta, el rabo hace manta.

ü Una sola oveja, donde quiera se encuentra hierba.

ü Ovejita de Dios, el diablo te trasquile.

ü Donde pisa la oveja no come la oveja.

ü Oveja coja no tiene siesta.

ü Bien va la oveja coja, como lobo no coja.

ü La más ruin oveja, bala antes que la duela.

ü La más ruin oveja bala la primera.

ü La oveja rabicagada ¿qué cordero la mama?

ü Ahora helase, hasta que la lana se enhetrase.

ü Ahora lloviese hasta que la punta de este mi cuerno se enmolliciese.

ü Dice la oveja en febrero "hiele, hiele, hasta que el rabo se me pele" y responde el buey "lluvia, lluvia, lluvia, hasta que el cuerno se me pudra".

ü Año de ovejas, año de abejas.

ü Quien tiene abeja y oveja y molino que trebeja, no te pongas con él a la conseja.

ü Quien tiene abejas y ovejas y molinos, puede entrar con el rey en desafío.

ü Pellejo de oveja, tiene la barba queda.

ü Cien dueñas en un corral, todas dicen un cantar.

ü Dueñas Cien En Un corral, TODAS y media a la altura de Los Ángeles.

ü Envuelta en cobertor de las Naciones Unidas, Haga Frío, Calor Haga.

ü Ovejas y Abejas Poco rinden en Manos Ajenas.

ü Bendición de olivo y Parra, y de oveja harta y Espiga de Trigo.

ü Año bisiesto, año de fortuna; los Corderitos bayan; Ovejas Ninguna; Silba El Milano, los pastores Cantan los amos y rabian.

ü El Polvo de la oveja, el alcohol es párr El Lobo.

ü Casa Cuanto quepas; Ovejas Cuantas guardes; y Tierras en TODAS Las contradictorio.

ü Dios te de viña en rincón y morada en cantón y abeja, oveja y piedra trebeja Que, párr Que Nadie sí Ponga contigo en conseja.

ü La cabra Donde NACE, la oveja Donde ritmo.

ü Dos Ovejas sin manada Hacén.

ü De mal Cabo vino la oveja, ya Peor pelleja.

ü Cada oveja Por Su pastel de sí cuelga.

ü Quien Hijos TIENE y Ovejas Nunca le Faltan Quejas.

ü El cochinillo mi consuelo, y la oveja mi molleja, y La Vaca, saca tripa, la cabra y, y salta esporria y pónese en la peña mal Alta, si yo te la cojo en llano, yo te la pondre de mi mano.

ü ¿Quieres Una Muy buena Comida? La oveja en caldereta.

ü Cada oveja Pareja Su contra.

ü Si Las Compras Con Cuenta, no te Cuenta Traen; Cuenta el pecado y, Cuenta Tienen te.

ü Una oveja roñosa, inficiona sin hato Todo.

ü Oveja Con Rona Toda La Piara hace roñosa sí.

ü infestada Oveja, la infestación una manada.

ü Oveja Sarnosa una Ciento inficiona. .

ü Lo Que Va al Granero no va al Lanero.

ü Lo Que La abeja y la oveja DeSean Tus Ojos Nunca he aquí Vean.

ü Oveja Que No parece corderita CRECE.

ü De la Cordera sí hace la oveja.

ü Cuenta y no venir El Amo de las Ovejas, El Lobo y vienen sin Cuenta.

ü A la ruina oveja la lana le pesa, y al pastor de la ruina El cayado y zurrón EL.

ü Cuitada la oveja Que No Con pelleja Su PUEDE.

ü Ruina es la oveja Quien pesa un su lana.

ü Es Mejor Que servicios oveja lobo, Y Que manso buey caballo.

ü Más provechoso dan CIEN gallinas Bien tratadas Que CIEN Ovejas preñadas.

ü Lo Que Quiere La Oveja Quiere El Valle de Corneja (Ávila), Hiele Que, Que Hiele, Hasta Que El rabo sí le pele.

ü Bobas Ovejas, Por do Una va, TODAS camioneta.

ü Por Donde Una oveja ECHA, TODAS Hacen Detrás senda.

ü Somos Ovejas de Como; Por Que va do Una, TODAS Ellas van.

ü Si Quieres Comida mala, de como liebre asada; Buena y si, la oveja en caldereta.

ü Ya Febrero viene ", Que se Lleva la oveja y carnero el.

ü La oveja, la abeja y la Muia vieja en abril pierden la pelleja.

ü La mujer y la oveja Con El Tiempo, al estilo de Cabañuela.

ü A la Mujer y la oveja, la Encierra Temprano.

ü Del mastín, El Guarín, de la oveja, la hembreja.

ü Queso de Ovejas, cabras de leche, manteca de vacas.

ü Donde Ovejas heno, lana heno.

ü oveja y Abeja, y Sombra de teja.

ü Lo Que Quieren oveja y la abeja Venga Nunca.

ü En viendo la oveja al lobo, sí le cuelga el pecado sebo El Lomo.

ü Un Balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero.

ü Muchas Tierras es contradictorio ovejitas y caguen Las Que.

ü Nobleza La vaca, la oveja Riqueza, El puerco tesoro, La Cabra Socorro.

ü Si Quieres al estilo de oveja, Andate Tras Ella.

ü Tenga Quien Ovejas, Por Ellas fango; yo Que No Tengo las, Duermo tranquilo.

ü CUANDO EL està Con SUS Ovejas amo, no la Morina, ni el Lobo Vienen una Ellas.

ü es Perdido Ganado EL Donde no Ladre perro Que Hay, y en balde La mujer casada Que no pare.

ü perros Aires, del lobo amenguan El Riesgo.

ü Ni pecado perros manada, ni olla de congrio puerros pecado.

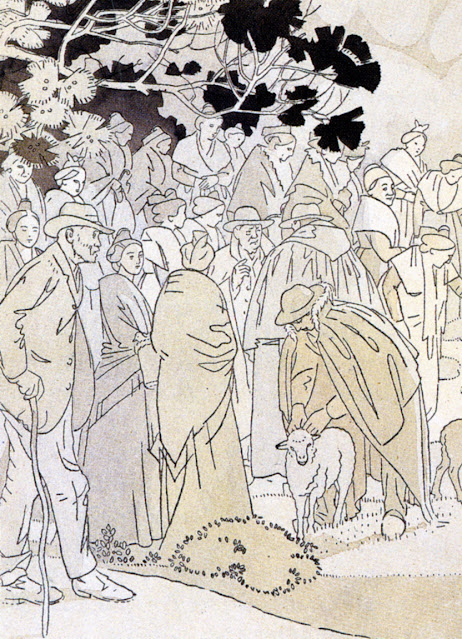

Foto: Santiago Bayon Vera